酔っぱらいの国へようこそ

単車のページ

CBX750F 「ドレスアップ編」

レストアが進み、走れる様になると、人間欲が出てきます。

もっと自分好みの単車に仕上げる為、社外部品の装着が始まります。

しかし、何せ古い単車です。新品部品は有りません。

いろいろと探しだした一品を紹介します。

平成17年 5月 8日 更新終了

整備内容の明細

走り始めると、一番最初に気になるのは、脚の位置である。サイドスタンドも出しにくいし、

ステップが邪魔で、つま先立ちの状態であった。2000年の「第1回ミニオフ会」で、参加

者の一人が社外部品のバックステップを装着していたので、いろいろと探してみたが、そんなに

簡単に見つかるはずも無い。しばらく諦めていると、中古部品の雑誌の広告にまさに同じ物を

発見。だいぶ値段が高かったが、「これを見逃しては、もう2度と手に入らないかも知れない」

と思うと、もう片手には受話器、反対の手には、現金が掴まれていた。

「O&T バックステップ」

いままで、関心の無かった単車なので、どのようなメーカーが作っていたか、全く本人は知らな

かった。それでも、私の回りにはその名前を覚えている人が多く「ノーマルの面影を残した、

すっきりとしたデザイン」と言っている。

取り付け途中で判明したが、この他にボルト一本が必要である。買った時には、「ノーマルの

ステップとボルトで取り付けられる」と言われたが・・・・

逆に余った部品は、ボルト2本と、チェンジペタルである。

左の写真がノーマル状態で、右がバックステップである。カメラを構えた位置には充分

注意をしたが、正確な構図は取れなかった。しかし、この状態でも、ステップが後ろに

約5センチ、上に約3センチ移動しているのが、判って頂けると思う。

取り付け

問題点

- マフラーステー取り付け穴には、ゴムブッシュが入っているが、それがなかなか取れない。

初めに新品部品を用意すべきであった。

- ブレーキペタルは、ステッププレートの真ん中を貫通しているが、そもそも、曲がっていた

ので、なかなか良い位置にマウント出来ない。うまく装着出来ても、ペダルのストロークが

少なく、何だかしっくり行かない。半分諦めてそのまま、使用。

- チェンジペタルは購入時、曲がっていた。何とか直したが、それでも変な形をしている。それに

「鉄」なので、安っぽく見える。

- リヤブレーキホースが余り、変に曲がっている。

- チェンジペタルの先端のゴムは、だいぶすり減っている。純正部品で間に合うか、

まだ実験していない。

試乗の感想

- 停車時、ステップが邪魔にならす、ベタ足で立てる。(私の身長は175センチ)

- チェンジのストロークが短い様で、シフトミスが発生。とは言っても、今までも何回も

シフトミスをしているので、これは感覚の問題かも知れない。

- 振動等は、感じられない。私の場合には、ステップラバーを新品に交換しているから

かも知れない。

- 私の体格では、乗車姿勢が窮屈とは思わない。NSRに乗っても、何の違和感が無かった

ので、体格に恵まれているのかも知れない。

- まだ高速巡行は行っていないが、問題は無いと思われる。しかし、小回り、一本橋など、

細かな「芸事」には不向きかも知れない。これも体格が大きく左右しているので、私の

独り言と思ってください。

当分は、フルノーマルのままで乗ろうと思ってたが、さすがに純正マフラーの

「腐食」には、レストアが追いつかず(2度ほど塗装した)、たまたま社外

マフラーが安く手に入ったので、装着する事にした。

「バンス&ハインツ メガホンマフラー」

願わくば、「モリワキ モナカ」を装着したく、長年探していたが、なかなか見つからず、

お小遣い程度で買える中古の「バンズ管」が手に入ったので、試しに装着した。と言っても、

もちろんCBX750用ではなく、現行「CB750」用(RC42用)です。

本来、新品であれば、メッキを施した物であるが、何せ中古品、黒く塗装してあった。

それでもかなり錆が浮いていたので、一度剥がし再塗装した。

エンジン形式が同じなので、エキゾースト部分の取り付けはそれほど心配ないと

考えて購入したが、サイレンサー部分の取りまわしには苦労した。

RC42用は、日本のメーカーからも出ている様だが、個人的な好みとして、

「直管」は嫌い、「大きく、はみ出たサイレンサー」は嫌いなので、デザイン的には

とても気に入っている。

取り付けまえに、サイレンサーの消音材交換

そのまま着けたのでは、爆音なので、サイレンサーを分解し、少しでも音を小さくする

加工を行った。(今回、何も加工せずに、音を聞いた訳ではないが、「バンス管」は

うるさいというイメージが有る為、まずは消音方法を考えた。)

まずは、消音材の交換。サイレンサーは、ボルトを外せば

簡単に抜ける。FRP用の荒目のガラス繊維(1M四方)を巻き付け、

針金で固定。左側が、ボロボロになっていた吸音材。

バッフル板の追加

サイレンサー中央部には、直径35ミリのパイプが通っている。その表面積の80%

に相当する穴を開けたアルミ板を追加した。消音効果を高め、その上、排気効率を

下げ、ノーマルのキャブセッティングでも使える様にと、何のデータも無いが、

当方の「思い込み」で、作業を行った。左側がエンジン側から覗いた写真。新しいバッフル板には、11ミリの

穴を8個、エキパイセンターからオフセットする様に、明けた。バッフル板は、

入り口にぴったり合う様に作り、たたき込んでから、ポンチで本体を歪ませて、

固定した。

オリジナルステーの制作

サイレンサー取り付けには、下記のステーをアルミの固まりから削りだした。

ステップステーと、サイレンサーステーが平行にならず、厚めのアルミ板

を何枚か重ね、斜めに削った。鉄板ステーを曲げると簡単に出来るかも

しれないが、もてる工作技術を総動員して、汗だくで作った力作。

取り付け

問題点

- エキゾースト部分とサイレンサー部分の2分割構造。エキゾースト部分は何の

問題もなく、呆気なく装着出来る。

- 上記のステーの制作が大変だった。これを作らないと、ステッププレートと

干渉して、サイレンサーが大きく外側に出てしまう。何とかステッププレートの

下部に納まる様にと、試行錯誤の結果です。

- エキゾーストとサイレンサーの連結部分をしっかりと差し込むと、ステップ

プレートとサイレンサーが干渉してしまう為、サイレンサーをおよそ15㎜ほど後方に

ずらし、オリジナルステーで固定。(装着前に黒く塗装)

- 純正アンダーカウルに、1番エキゾーストが2カ所干渉したので、削った。

試乗の感想

- やはり、かなりうるさい。(アイドリングは意外に静か。)オリジナルバッフル板の

効果が現れているかどうかは、測定の機材が無い為、不明。

- 3000rpm付近のトルク不足を実感。

- 2速で、10、000rpmまで、問題なく回る。3速以上は一般道では危険なので

実験していない。

- 高回転域での、パワーアップは実感できない。むしろ「サウンドチューン」の

様な気がする。エンジンの「メリハリ」は、出ている様だ。

- 3000rpm付近のトルク不足以外、キャブのセッティングは必要なさそうに

感じた。

- アクセル操作が、排気音となって聞こえる為、下手な運転がばれてしまう。

まあ、お金をかけていないので、このくらいが限界性能だと思っている。機会があれば

「パワーチェック」を行いたい。

空冷エンジンの為、オイル管理が重要と思い、以前から油温計を取り付けたいと考えていた。

手元に旧タイプの「ヨシムラデジタルテンプメーター」があったので、センサーを

取り付ける工夫さえすれば、簡単に付く。しかし、どこにそのセンサーを取り付けるかが、

長年悩んでいた。ある時バイク用品店で、「デイトナ」の油温計のセンサーアダプターを

発見し、それを使って「ヨシムラ」のセンサーを取り付ける事にした。

「ヨシムラ」のセンサーは、PT1/8で、主に水冷のラジエーターのセンサーと

して使用している物らしい。「デイトナ」のアダプターは、外径M20×1.0、

内径PT1/8である。「デイトナ」のアダプターを4番シリンダー真下、クランクの

下部にある、オイル通路のめくら蓋に取り付け、後は配線を行うという、簡単な

作業である。

金色に輝いているのが、「デイトナ」のセンサーアダプターである。エンジン側面にも

同じようなめくら蓋があったが、転倒時に破損すると思い、エンジン下部のこの場所に

決定した。

ご覧の通り、「ヨシムラ」はかなりの年代物で、今ではセンサー等の部品が入らないと

思う。それでも、表示部分が大きく、おまけにボルトメーターも付いていて、当方は

気に入っている。

試乗の感想

- 油温は、町中で最高100度を示した。高速巡行はまだ、テストしていない。

- オイル漏れも無く、センサーの取付場所としては、良い場所と思われる。

- ボルトメーターの表示は、オリジナルのメーターより約1割高い。「ヨシムラ」は

テスターを使って調べた結果、表示には問題ない。オリジナルメーターが狂っていると

思われる。同じように温度も、熱湯を使って、誤差を調べたが、こちらも問題ない。

予想していた通り、油温は100度前後である。まあ、このくらいの温度であれば、

安いオイルでも、頻繁に交換すれば、オイル酸化によるエンジン不調はないと

思う。ご心配の人は、それなりに名の通った銘柄が良いかも知れない。当方は、

「安くて、手軽」なHONDA純正を使用してゆきたい。

足回りの強化等、いろいろとやりたい事が多い単車である事は事実である。反面、最新機種に「乗り換える」

という最短距離もある。まあ、せっかく出会った単車だから、あまりお金をかけず、オリジナリティー

あふれる、ユーモラスな改造をして行きたいと考え、先ずは、SRX250で、その性能を実証した(?)

フロントフォークスタピライザーを作る事にした。

厚さ2㎜程のアルミ板(ジュラルミン系統ではない、ただの耐蝕アルミ)で作られたノーマルの

スタピライザー(?)である。正式名称は「フロントフォークブレース」である。フロントフオーク

とは、ゴムブッシュでボルト止めされている為、ほとんどの役目は泥よけを支える為の部品である。

申し訳程度に、エンジンへの空気導入板がデザインされている。

アルミ板の加工工程

特殊な工具もないが、まあそこそこのボール盤とヤスリがあれば、この程度の物は、作れる。そこで、

今回は、その制作工程を一部紹介したい。

材料は、JIS規格でいうところの「A7075相当品」である。厚さは15㎜。アルミ材料と

しては、最強の強度を持つ。よって、まるで「鉄」を削っている様な感じの材料である。

先ずは、フロントフォークの「逃げ」と、フェンダー取付穴の位置を決める。当方は、この穴を基準

にケガキ作業をした。そして中央に「軽量化」の為に、長穴を開ける事にする。手元にあるのは、

小さなボール盤、金ノコ、ヤスリ類である。よって、どんな直線、曲線も、先ずボール盤で穴を

連続的に開け、金ノコで、それらをつなげ、ヤスリで仕上げるという作業の連続である。

仕上げのケガキ線よりも、3㎜内側にもう一本穴あけ用のケガキ線を入れる。そこに3㎜ごとに

ポンチを入れる。

なぜ、「3㎜」なのかと言うと、この材料と当方のボール盤のパワー、精度の相性が良いドリルの

直径は、2.5㎜であると判明したからである。まあ、各自一番良い相性を探すには、それなりに

失敗を重ねないといけない。

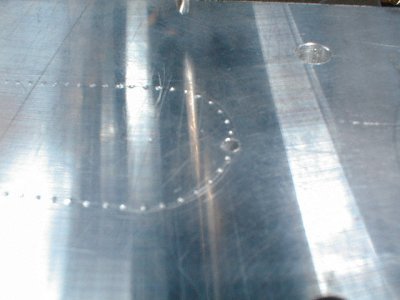

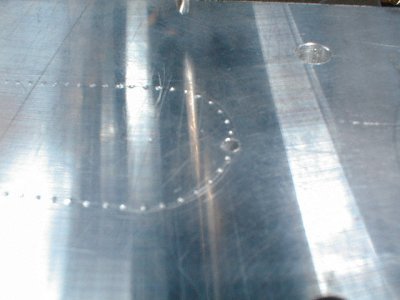

穴を開ける部分全週に渡り、穴あけ作業を終えた写真。単に穴を開けるのでなく、垂直である

事が一番重要、2番目は穴の大きさである。2.5㎜のドリル刃だど、切り子の排出が少しでも

とどこおると、切り子が材料内部でかみ合って、直径が変わってしまう。ドリル刃を何回も上下し、

切り子を排出しながら、潤滑剤(当方の場合は、CRC556)を吹きつける作業を続ける。

後は、金ノコ(糸ノコ)で、切り取る。

そして、ヤスリで、ゴシゴシ。

ついでに、フェンダーの丸みに合わせる為に、また加工。

これで、完成。

で、早速取り付け。

試乗の感想

- あまり目立たないが、結構、派手。

- 小回りなどでは、ハンドル操作後すぐにフロントタイヤが素直に反応する感じがいい。

- 小さなギャップを、良く拾うようになった。(目立つように感じる)。

バイクのページにもどる

ホームページにもどる